【臨床鍼灸学グループ研究紹介】第74回全日本鍼灸学会学術大会での研究発表報告

2025年5月30日~6月1日に開催された第74回(公社)全日本鍼灸学会学術大会 名古屋大会にて、臨床鍼灸学グループの教員およびその指導を受ける大学院生・学部生等が研究成果を発表しましたので、以下に各研究の概要をご紹介いたします。

坂口俊二教授は、「成熟期女性の冷えに対する経穴温熱刺激レッグウォーマーの効果」との発表を行いました。冷えを自覚する女性を対象に、三陰交と失眠に温熱刺激を加えるレッグウォーマーの効果を検討したもので、経穴温熱刺激レッグウォーマーの装着は、安全かつ冷えの程度や併存症状・関連愁訴の改善に有効であることが示唆されました。

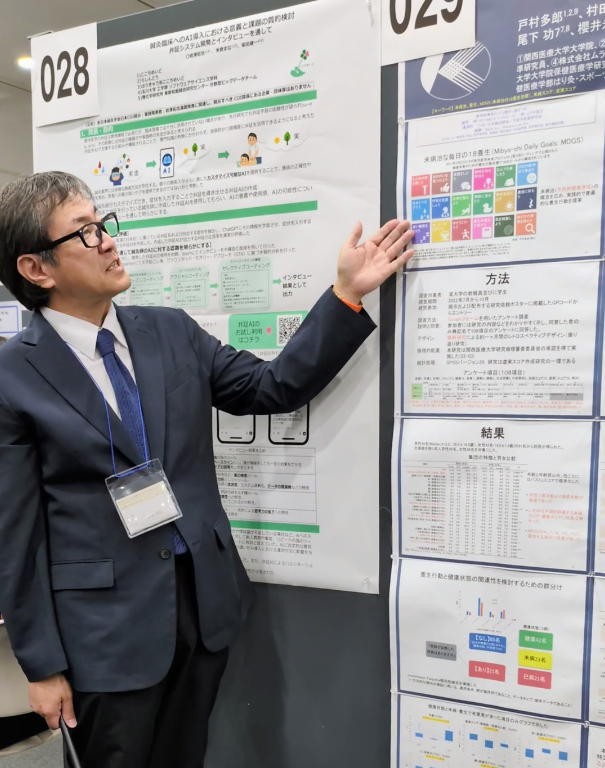

戸村多郎教授は、「未病治の養生目標が健康状態に与える影響」との研究を発表しました。「未病治な毎日の18養生目標(MDGS)」をもとに、各行動目標の実践状況が未病スコア(五臓スコア)や虚実スコアに与える影響を検討した結果、未病治に基づいた特定の養生行動が、未病予防や健康状態の改善において重要な役割を果たす可能性が示されました。

北川洋志講師は「慢性腰痛者に対するトリガーポイントへの刺激方法の検討」との発表を行いました。慢性腰痛を有する方を対象に、トリガーポイントへの刺激方法の違いが末梢性感作に与える影響について、無刺激・置鍼・電気鍼(EA)を比較し、鍼治療によるトリガーポイント刺激は末梢性感作の軽減に有効である一方で、置鍼とEAの間に有意な差は認められないことを明らかにしました。

山口由美子講師は、伊藤俊治教授との共同研究「鍼刺激による前十字靭帯強度への影響」を発表しました。雌ラットを用いて、三陰交への鍼刺激が前十字靭帯(ACL)の強度および血中エストロゲン濃度に与える影響を検討したものです。その結果、ACL強度は三陰交への鍼刺激により有意に低下し、特に性周期の休止期から発情前期にあたるラットではその傾向が顕著でした。血中エストロゲンとの関係が示唆されていることから、今後は採取した血液を用いた解析を進めていく予定です。

大学院生による発表も行われました。

博士課程2年の三浦大貴さんは、坂口俊二教授の指導で行った「文献調査からみたFemtechとしての企業内鍼治療の取り組み状況」との研究を発表しました。これは木村研一教授との共同研究です。鍼灸によるフェムテック領域への応用と、企業内での鍼灸治療の取り組みについて文献調査を行った結果、フェムテックに関する鍼灸の介入研究は一部認められましたが、企業内での鍼灸治療に関する介入研究は確認できませんでした。これらの結果から、現役世代を対象とした介入研究の必要性が示唆されました。

修士課程2年の尾下功さんは、戸村多郎教授の指導で行った研究「心身の状態を感じる能力「内受容感覚」が未病評価に及ぼす影響」を発表しました。これは内受容感覚が五臓スコアや虚実スコアに与える影響を、心拍検出課題を用いて検討したもので、スコアとの明確な相関は確認されませんでしたが、「体の異常を心配する」傾向がスコアと関連していることが分かりました。これらの結果から、身体への気づきを高めるような介入が、未病評価の精度向上に役立つ可能性が示されました。

修士課程2年の西野龍一さんは坂口俊二教授の指導で行った「安全で効果的な台座灸施灸に向けて」の研究の発表を行いました。この研究では恒温恒湿室と通常環境下において、炭化艾を用いた台座灸の温度を測定し、それぞれの環境で比較を行いました。その結果、中心孔部の加温速度が速く、環境によって温度の上昇や温熱の持続時間に有意な差が見られました。これらの結果から、測定環境を適切に管理することで、より安定したデータが得られる可能性が示唆されました。

修士課程2年の前坂宣明さんは、医科学グループの増田研一教授の指導による「『こむら返り』下腿三頭筋の筋緊張に対する太衝穴へのアプローチ」との研究を発表しました。太衝に圧迫刺激を行い、下腿三頭筋の筋硬度を刺激前後で比較した結果、太衝への圧迫刺激は同側の下腿三頭筋の筋緊張を緩和させることが分かりました。本結果により、スポーツ現場において、こむら返りの予防や処置法として簡便に活用できる可能性が示唆されました。

また、今回も学部生による発表も行われました。

学部4年の馬場遥大さん、逢野蒼大さん、徳留涼太さん、畠田彩希さんの4名は、山口由美子講師、伊藤俊治教授、王財源教授らの指導で行った「明時代に存在した経穴による女性不妊治療について」という研究を発表しました。明代の文献と現代の教科書に記載されている不妊治療の経穴を比較し、共通点と相違点を調査したもので、研究の結果、任脈や三陰交を中心とする経穴が多く用いられており、現代の治療でも共通して使用されていることが明らかとなりました。

学部2年の櫻井永遠さんは、戸村多郎教授の指導による研究「気象病の発症に関与するリスク要因や東洋医学的因子の検討」を発表しました。気象病は、不定愁訴を感じやすい女性に多いとされています。今回は東洋医学的視点からそのリスク因子を検討しました。その結果、気象変化による体調不良は性別および「脾」スコアとの有意な関連があり、本研究では男性の発症傾向が強いことが示されました。これらの結果から、脾を改善する治療が、気象病症状の抑制および予防に有効であると考えられました。

今学会では、学部学生を含む多数の研究を発表することができました。臨床研究学グループでは、今後も一層研究を進め、積極的にそれを発表して行きたいと考えています。