福本悠樹講師の論文が国際誌に掲載される「運動イメージと運動練習を組み合わせた介入は,ワーキングメモリ機能の違いに影響されるのか?」

運動イメージ(運動実行を伴わずに運動を行うことを想像するだけのプロセス)は,ワーキングメモリを元に生成されているといわれています.そのため,運動イメージ効果の個人差を発現させる要因として,ワーキングメモリ機能の差異が考えられます.そこで,本学保健医療学部 理学療法学科 福本悠樹講師,東藤真理奈講師,脳活動の分析として,本学作業療法学科 備前宏紀講師,データ解析として,吉田直樹教授、そして全体的な研究指導に本学副学長 鈴木俊明教授が協力し,運動イメージと運動練習を組み合わせた介入が,ワーキングメモリ機能の違いによって,脳・脊髄・手指巧緻性にどのような影響を与えるかを検討しました.本研究成果は国際誌IBRO Neuroscience Reportsに掲載されました.

研究の概要

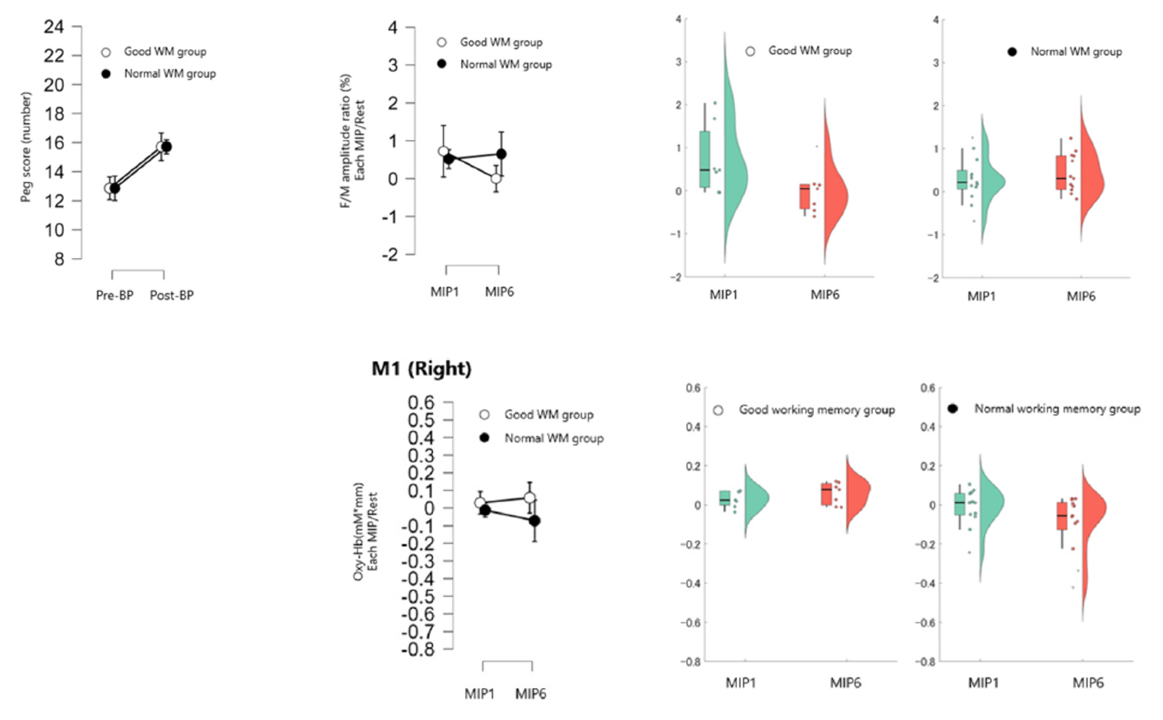

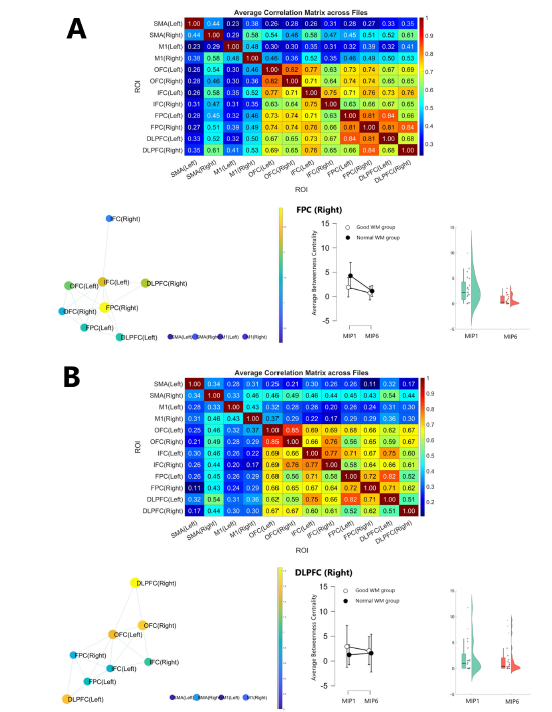

実運動練習と運動イメージ練習を組み合わせた介入が,ワーキングメモリ機能の個人差によって神経生理学的効果がどう影響されるかを検証しました.ワーキングメモリ機能の差異に影響されず,両群共に手指巧緻性の改善を認めましたが,脳・脊髄の変化には相違を認めました.相対的にワーキングメモリの機能が高いグループでは,運動イメージの反復によって脊髄運動ニューロンの興奮性が低下し,相対的にワーキングメモリ機能が低いグループでは,右一次運動野の活動が低下しました.また,運動イメージの経験が増すにつれて(運動イメージの反復),脳がタスクに対するアプローチを調整し,初期のメタ認知的な評価段階から,より定常的で効率的なワーキングメモリを介したイメージ生成へと,認知戦略の中心が移行していくことも示されました.

研究内容

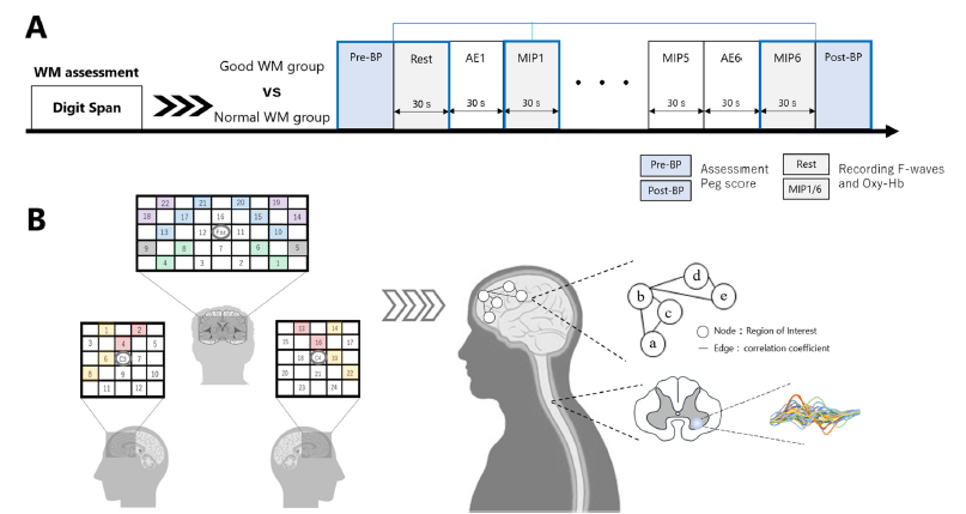

研究の対象者は,健常大学生で,ワーキングメモリ機能(Digit Spanテスト)で2つのグループに分類されました.実運動練習と運動イメージ練習を組み合わせた介入を6セット反復し,この介入の前後に手指の巧緻性を評価し,運動イメージ中には脳活動(Oxy-Hb)と脊髄運動ニューロンの興奮性(F波)を測定しました.

結果,相対的にワーキングメモリ機能が高い群(○:Digit Spanテスト7桁以上)と,相対的にワーキングメモリ機能が低い群(●:Digit Spanテスト4~6桁)は,共に介入後に手指巧緻性が向上しました(上段左図).脳・脊髄の変化については,相対的にワーキングメモリの機能が高いグループでは,運動イメージの反復によって脊髄運動ニューロンの興奮性が低下しました(上段右図).これは運動イメージが繰り返されることで,対象者はより明確にイメージを実行できるようになったためと思われます.一方で,相対的にワーキングメモリ機能が低いグループでは右一次運動野の活動が低下しました(下段図).これは,運動イメージの繰り返しによって,イメージの明確さが徐々に失われていったためと思われます.

また,反復した運動イメージによる脳内ネットワークの変化として,初回の運動イメージ実行時には媒介中心性が前頭極に認められ(図A),最終の運動イメージ実行時には背外側前頭前野に認められました(図B).これは,運動イメージの経験が増すにつれて,脳がタスクに対するアプローチを調整し,初期のメタ認知的な評価段階から,より定常的で効率的なワーキングメモリを介したイメージ生成へと,認知戦略の中心が移行したことを示していると考えられます.

臨床への示唆

実運動練習と運動イメージ練習を組み合わせたリハビリテーションプログラムは,対象者のワーキングメモリ機能の個人差に合わせて最適化していく事が重要と思われます.

論文情報

Fukumoto Y, Bizen H, Todo M, Yoshida N, Suzuki T. The combined effects of motor imagery and motor practice are influenced by differences in working memory function: Examination of brain, spinal cord, and muscle performance data. IBRO Neuroscience Reports 19: 210–222, 2025.