2025年02月28日

すべての妊産婦にやさしい社会をめざして (生駒妙香)

看護学ユニットの生駒です。みなさんは、「妊娠」や「出産」という言葉から何をイメージするでしょうか。嬉しい、楽しみ、温かい、といったようなポジティブなイメージを抱かれた方もおられるでしょう。一方で、大変そう、痛そう、辛そう、というネガティブなことが頭に浮かんだ方もいるかもしれません。

私は大学の教員になるまで、助産師として多くの妊産婦さんと関わってきました。そして人がこの世に生を受けるには、さまざまなハードルを乗り越える必要があることを実感してきました。

さて、話は変わりますが、右図の「マタニティマーク」をご存じでしょうか。電車やバスなど街中で鞄などに付けている女性を見たことがある方も多いことでしょう。

今から20年近く前の2006年に、厚生労働省がマタニティマークのデザインを公募し導入されました。導入の目的は、以下のように示されました。

1. 妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、まわりの方が妊産婦への配慮を示しやすくする。

2.緊急時に、妊婦であることを知らせやすくする。

3.交通機関、職場、飲食店、公共機関などが、ポスターなどに使用し、 妊産婦にやさしい環境づくりを支援していることをアピールする。

マタニティマークを身につけるけることで、電車で席を譲ってもらった、体調を気づかってもらえた、という声がある一方で、「マタニティワークを見ると不快」「幸せアピール」といった声も少なからず聞こえてきます。

今の社会は、本当に妊産婦にやさしい社会なのでしょうか。

前置きが少し長くなりましたが、私が研究でめざすのは、すべての妊産婦さんたちが、安全で、安心して、妊娠、出産、そして育児ができる社会です。

これまでの助産師としての経験において、予期しない妊娠で戸惑う方、妊娠を継続するかどうかを迷う方、無事に出産できるかを不安に思う方、出産費用の準備が難しい方、そして、病気を抱えながら出産する方、ひとりで出産し育児することを選択した方など、妊娠、出産、そして育児において、さまざまな困難を抱える妊産婦さんと出逢いました。そのような妊産婦さんの話を聞くなかで、今の社会になにが必要かを考えてきました。

研究に取り組み見えてきたのは、さまざまな困難を抱える妊産婦は、誰にも相談できずに社会から「孤立」しているということでした。

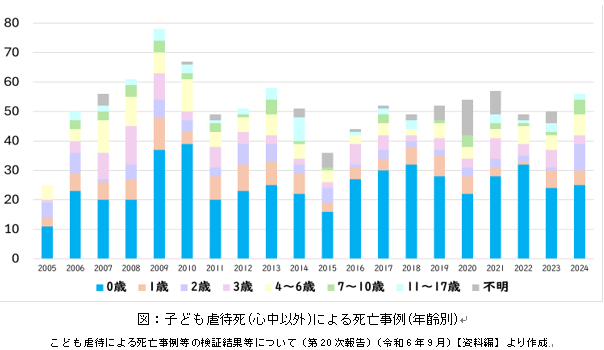

とても悲しいことですが、年間に70人前後の子どもたちが虐待によって命を落としています。そのうち心中以外の虐待死は50人前後です。以下の図は、年齢別にみた子どもの虐待死(心中以外)の推移です。

年齢別で最も多いのは0歳です。そのなかでも日齢0日、つまり出産当日の死亡が多いのです。生後間もない赤ちゃんが放置され亡くなり、出産した女性が逮捕されたという報道では、女性への批判が絶えません。その女性の多くは妊娠や出産を誰にも伝えられていないことが多い現状にあります。つまり、妊産婦が孤立することで、子どもの命も守れないのです。

一方で、妊娠を契機に助産師をはじめとする医療関係者とつながることで、妊産婦は支援にもつながることができることが分かっています*1。また困難を抱えながら出産・育児をしていく母子への支援も始まっています*2。

現代社会は、妊娠、出産、育児の責任を親だけに背負わせています。さまざまな課題を抱える親たちの自己責任を追及する社会が、子ども虐待を深刻化させているのです。

私はさまざまな困難を抱える妊産婦たちへの支援のあり方を研究から考えたいと思っています。妊産婦を含め誰もが生きやすく、やさしい社会を考えていきませんか。

-------------------------------

*1 生駒妙香(2023)臨床助産師による特定妊婦との関わりの実践の現象学的研究-母子とその周りもみる-,日本助産学会誌,37(2),114-125.

*2 特定妊婦等支援整備事業・特定妊婦等支援臨時特例事業(事業概要:予期せぬ妊娠等、支援の必要性の高い妊産婦に対して、出産や今後の生活について落ち着いて考えることのできる居場所の提供を行うとともに、産婦本人の養育方針や養育の不安等に応じて必要な支援機関へとつなぐ体制を構築することにより、妊産婦の孤立化を防ぎ、虐待の重篤事案の防止を図る)